Corría el año 1529 cuando el militar, escritor y colonizador español Gonzalo Fernández de Oviedo pasó por Nicoya. Venía de Nicaragua y se dirigía a Panamá. Lo que se conoce hoy como Costa Rica aún no había sido explorado. Siete años antes, con la llegada de Gil González Dávila a la Península de Nicoya, se había inaugurado en este territorio una fase de activación comercial, militar, económica y, especialmente, geopolítica.

En su paso por Nicoya, Fernández de Oviedo sufrió un accidente que le generó una herida profunda en uno de sus pies, al punto que casi lo pierde debido a las lesiones y al «tratamiento» que él mismo se recetó: se quemó las heridas con tocino. Su pie no mostraba ninguna mejoría y debió entonces permanecer un tiempo en Nicoya.

Sin embargo, una mujer esclavizada de origen africano que lo acompañaba le prometió curarlo. La mujer hizo una especie de pomada con aceite de cacao (y otros materiales) y la aplicó durante más de un mes hasta que pudo sanar.

Casi dos décadas después del acontecimiento, Fernández recuperó este episodio en su escrito Historia General y Natural de las Indias, que escribió en la isla La Española, en 1548.

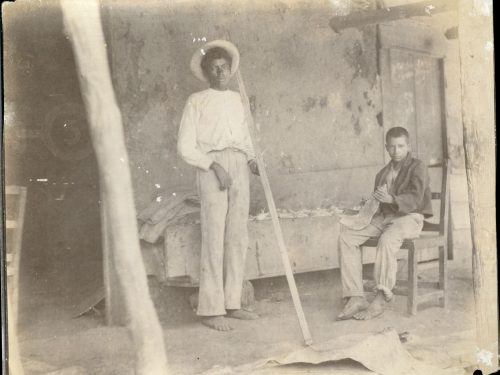

La revisión de varias crónicas, relaciones, cartas y otros documentos históricos muestra que, en su mayoría, los exploradores y militares españoles venían acompañados no solo de amplios grupos de soldados, peones y marineros, sino que, además, se hacían acompañar de grupos importantes de personas afrodescendientes que estaban a su servicio para su resguardo, cuido, alimentación, limpieza, construcción de casas, caminos y otras actividades económicas como la minería, la extracción de perlas y la construcción de barcos, por ejemplo, en Isla de Chira y Nandayure.

Pedrarias Dávila (en 1513), Hernán Sánchez de Badajoz (en 1514), Gil González Dávila, Andrés Niño y Juan Rodríguez de Fonseca (en 1522); Alonso de la Puente, Juan Rodríguez y Francisco Fernández (en 1523); Perafán de Ribera (1527), Fray Francisco de Mendavia (1536), Rodrigo de Contreras y Diego Gutiérrez (en 1540), Pedro Ordoñez de Villaquirán (en 1554), Juan de Cavallón y Juan de Estrada Rávago (1560), Miguel Sánchez de Guido (1561), Juan Vázquez de Coronado (en 1563) y así, una lista extensa de personajes que se alarga hasta 1700 muestra que los exploradores, colonizadores, así como autoridades de gobierno llegaron o pasaron por Nicoya acompañados por grupos importantes de personas afrodescendientes.

El crecimiento de las actividades económicas en la Península de Nicoya, el descenso de la población originaria chorotega y el incremento de las licencias para comercializar con personas o, también conocidas como “asientos de negros”, hicieron que el número de personas de origen africano o afrodescendientes se incrementara en mayor número a partir de 1600. Por ejemplo, el clérigo Juan Estrada de Rávago solicitó a la corona de España “licencia de negros”, con el fin de buscar oro y minas, debido a que las poblaciones originarias se resistían a hacerlo.

Es lógico suponer que el crecimiento de la población afrodescendiente implicó el desarrollo de grupos familiares, actividades privadas (en la medida que la condiciones de esclavización o marginalización lo permitieran), construcción de memoria, el desarrollo de actividades económicas, el despliegue de habilidades creativas, culturales y, por supuesto, religiosas, así como el aporte al desarrollo de prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación.

A partir de ese momento, Nicoya (y posteriormente Guanacaste) se convertiría en “el lugar” de la población afrodescendiente. Fue allí, donde sembraron y cocinaron sus alimentos, elevaron sus oraciones, crearon sus artefactos musicales y desarrollaron sus aportes a las tradiciones culinarias de este territorio.

África ha estado presente con sus tradiciones, saberes y conocimientos en Guanacaste desde hace más de 495 años. Este legado debe valorarse, reconocerse y visibilizarse en este Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Cada 25 de mayo se celebra el Día Mundial de África, que también es parte de la historia guanacasteca y desde 1824, parte de la historia costarricense.

Daniel Matul Romero es un escritor y académico guatemalteco con residencia en Costa Rica. Posee estudios en ciencias sociales, administración y pedagogía, tanto por la Universidad de Costa Rica, como por la Universidad Nacional. Ha sido docente e investigador en universidades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, así como en FLACSO en Costa Rica, Chile, Ecuador y Argentina. Como escritor su obra ha tenido reconocimientos en países como España, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y Puerto Rico. Actualmente es docente e investigador en la Sede Regional Chorotega de la UNA, en Nicoya.

Comentarios